セルロースパウダーでTLCプレートを作り、クロマトグラフィーで食紅を分離〜自宅でできる簡単な研究(FR-4.5)

ペーパークロマトグラフィーで用いられる濾紙は、綿繊維(セルロース)が主成分です。そのセルロースを粉状にした粉末セルロース(セルロースパウダー)をスライドグラスに塗布した薄層クロマトグラフィー(TLC)プレートを作り、食紅を分離する実験をしてみました。また、スポイトで簡易的なカラムを作製し、カラムクロマトグラフィーの実験もしてみたので紹介します。

ペーパークロマトグラフィーの実験としては、以前レギュラーコーヒ-を入れるペーパーフルターのホワイト(漂白)とブラウン(無漂白)で食紅の移動距離が異なる事を紹介しております(コーヒーのペーパーフィルターの違いを食紅で調べてみました)。

考え方

何かの役には立たないし、人から見たらどうでも良いことで自己満足の世界でありますが、個人研究として取り組んでいます。

目次

1. 薄層クロマトグラフィー(TLC)

1-1. TLCプレートの作り方

1-2. 食紅をTLCで分離する方法と結果

2. カラムクロマトグラフィー

2-1. セルロースカラムの作り方

2-2. 食紅をセルロースカラムで分離する方法と結果

1. 薄層クロマトグラフィー(TLC)

1-1. TLCプレートの作り方

スライドグラスにセルロースパウダーを塗布し、薄層クロマトグラフィー(TLC)プレートの様なものを作りました。

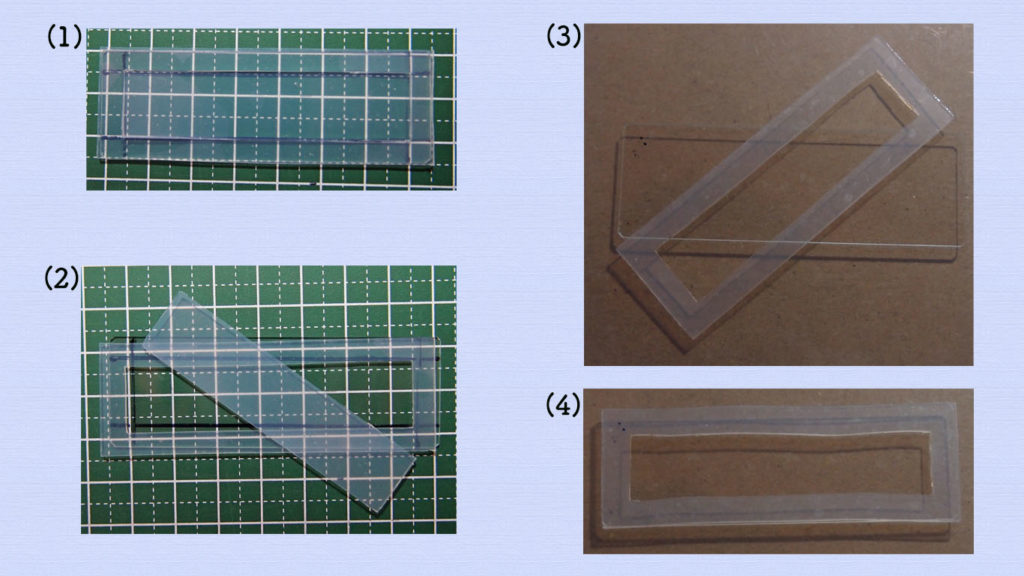

作り方は、厚さ1mmのシリコーンゴムをスライドグラスの大きさから0.5cm内側で切り抜きます(下の写真(1)-(3))。

切り抜いたシリコーンゴムを使用する時は、セルロースパウダーの溶液が漏れない様にスライドグラスに切り抜いたシリコーンゴムを密着させます(下の写真(4))

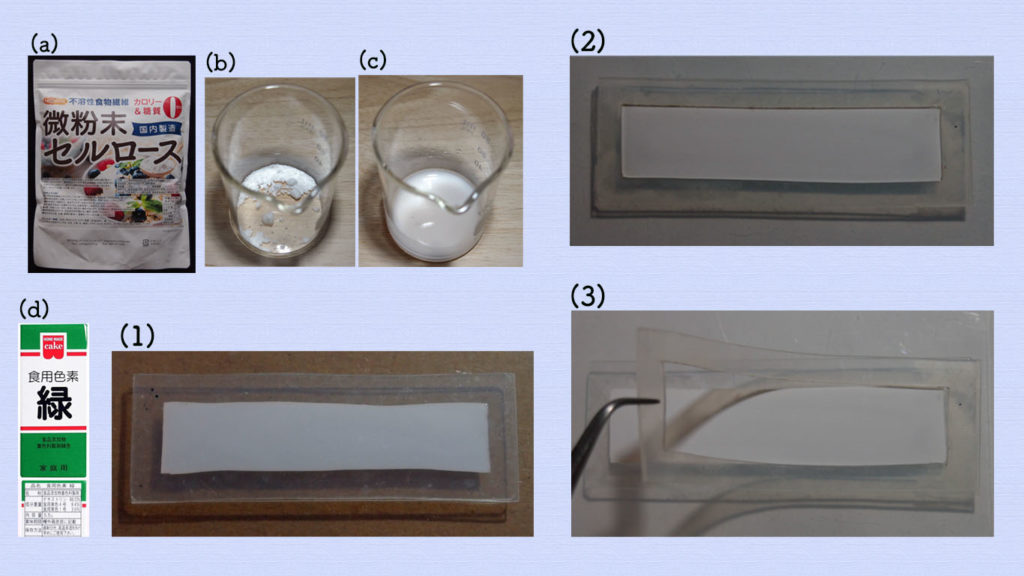

今回の実験で使用する材料は、セルロースパウダー(微粉末セルロース)と食紅の緑です(下の写真(a)と(d))。

セルロースパウダーは、不溶性食物繊維のダイエット補助食品として市販されている物を使いました。

約2gのセルロースパウダーをビーカーに入れ、10mLの水で溶きます(下の写真(b)と(c))。

シリコーンゴムを密着させたスライドグラスに1.5〜2mLの水溶きセルロースパウダーをスポイトなどで塗り広げます(下の写真(1))。

十分に乾燥させたらシリコーンゴムを取り除いて出来上がりです(下の写真(2)と(3))。

1-2. 食紅をTLCで分離する方法と結果

食紅の「食用色素 緑」の成分重量は、黄色4号 8.4%、青色1号 3.6%、デキストリン 88.0%です。付属のスプーン1さじ(約0.5g)を1mLの水に溶かしたものを原液とし、それを5倍希釈したものを使用しました。

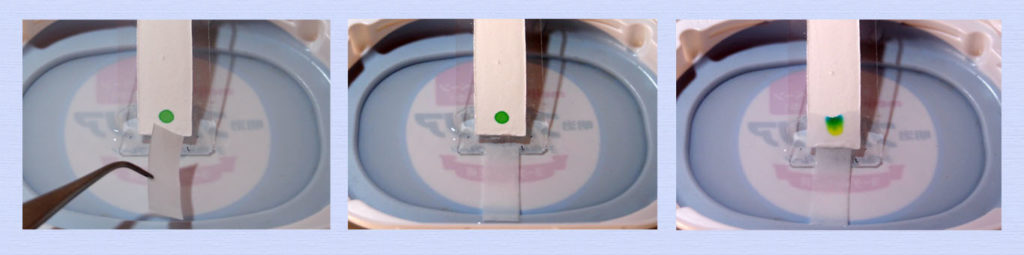

TLCプレートに2uLの食紅をスポットし、濾紙を展開液の上に置きます(下の写真左と中央)、濾紙を固定相の先端につけて展開を開始します(下の写真右)。

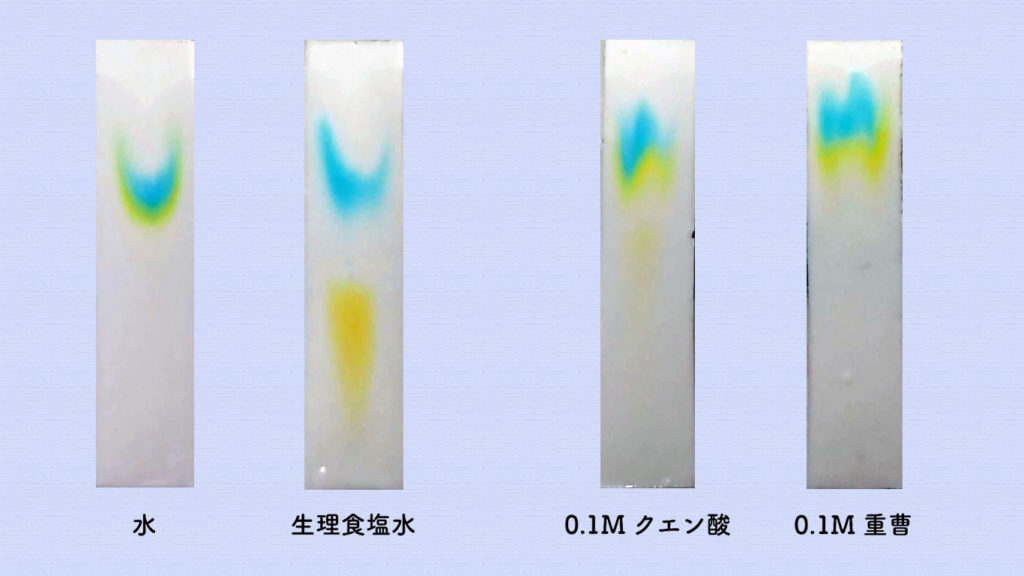

下の写真が「食用色素 緑」を展開した時の結果です。左から展開液が「水」、「生理食塩水」、「0.1M クエン酸溶液」、「0.1M 重曹溶液」結果です。

生理食塩水で展開した時、黄色4号と青色1号の移動距離の差が大きく見られました。酸性(クエン酸溶液)やアルカリ性溶液(重曹溶液)で展開しても水の時とあまり変わらず移動距離の差が少しでした。

下に展開の様子を動画(4倍速)にしたものを載せます。左が水で右が生理食塩水です。

2. カラムクロマトグラフィー

2-1. セルロースカラムの作り方

スポイトを使ってセルロースパウダーでカラムを作ってみました。

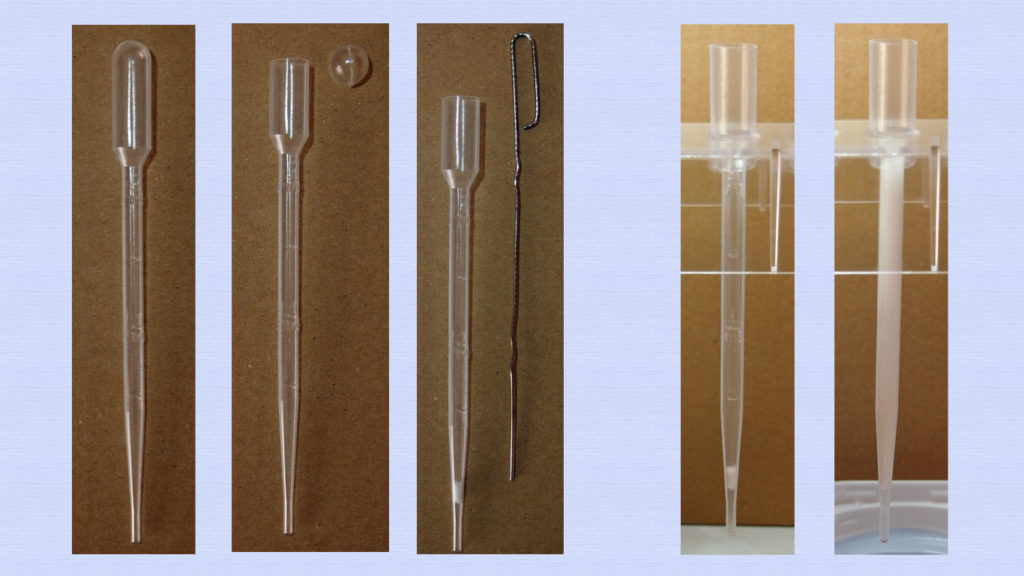

作り方は、

2mLのディスポスポイトの袋状のところを切ります(下の写真1番左と2番目)。

伸ばしたクリップなどを使ってスポイトの先の部分に綿を詰めます(下の写真左から3番目)。

水で溶いたセルロスパウダー溶液をスポイトの2mLのメモリ付近まで詰めます(下の写真左4番目と5番目)。

以上で出来上がりです。

2-2. 食紅をセルロースカラムで分離する方法と結果

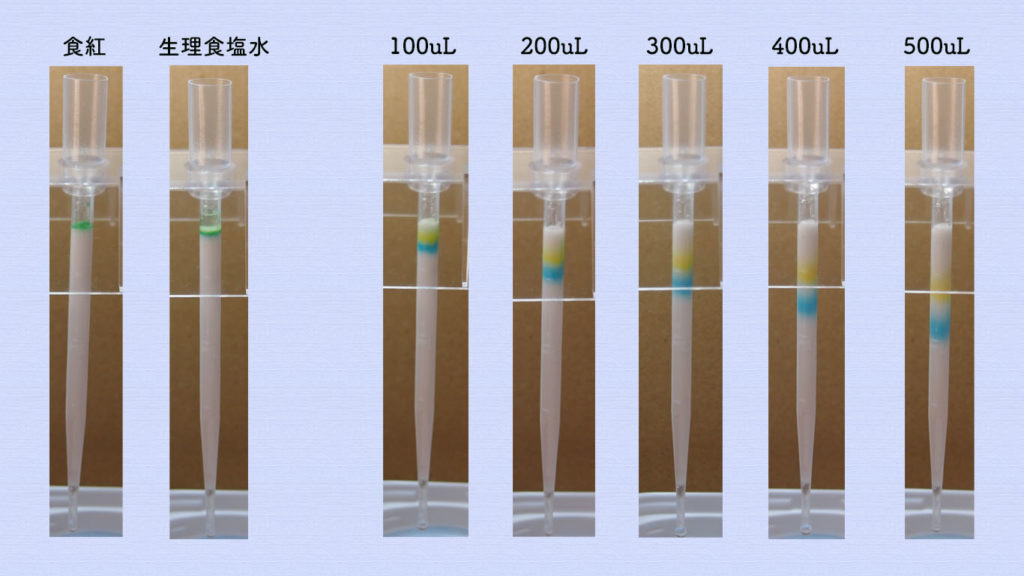

「食用色素 緑」原液を5倍希釈した試料を5uL、カラムにアプライします(下の写真1番左)。

溶液がカラムの中に全て入ったら100uLの生理食塩水を加えます(下の写真左から2番目)。

同じ操作を繰り返します。

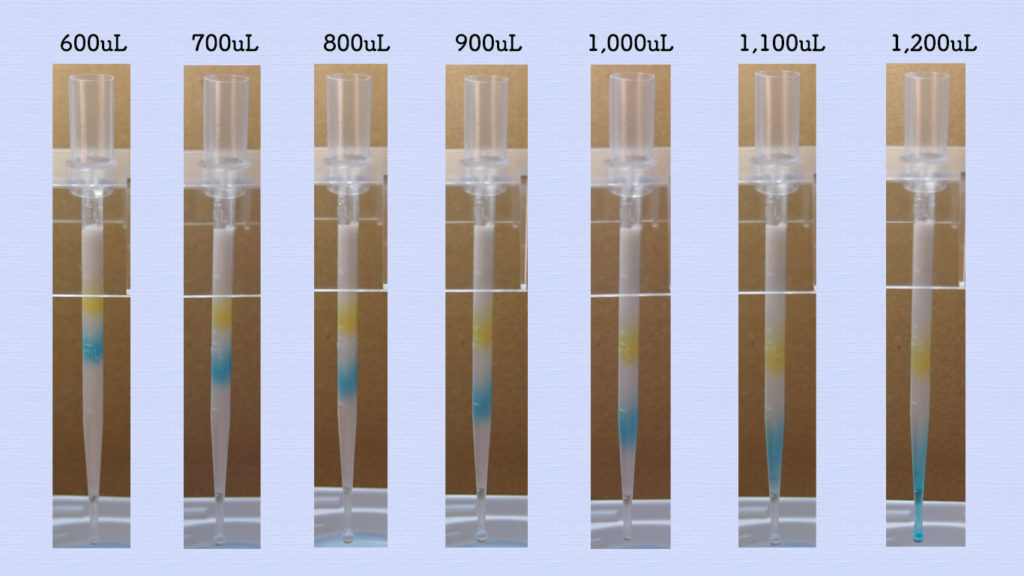

結果は、下の写真の100uLから1,200uLまでです。

黄色4号と青色1号の分離が出来ました。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません