小麦粉のようにタンパク質とデンプンが混在したサンプルを、食紅とうがい薬で測定する方法〜自宅でできる簡単な研究(FR-2.6)

小麦粉のようにタンパク質とデンプンが混在したサンプルに関して、ローズベンガルでタンパク質を測定し、続けてヨウ素デンプン反応でデンプンを測定する方法について検討しましたので紹介します。

タンパク質の定量法の1つであるBradford法は、個人研究の環境では試薬が入手が困難です。代わりに食紅の赤色105号(ローズベンガル)を使うことでタンパク質の定量が可能であることを「食紅を使ったタンパク質の定量法(Bradford法の様に)」、「ヨーグルトのホエイタンパク質の量を赤色105号(ローズベンガル)で測定」で示しました。

また、デンプンの定量法は、うがい薬(有効成分:ポピドンヨード)を用いたヨウ素デンプン反応による呈色反応をデジカメで撮り、その画像を数値化する方法を「うがい薬でデンプンの定量測定について」で紹介しました。

何かの役には立たないし、人から見たらどうでも良いことで自己満足の世界でありますが、個人研究として取り組んでいます。

目次

1. ヨウ素デンプン反応による呈色の吸収光

2. ローズベンガルとタンパク質による呈色の吸収光

3. ローズベンガルとクエン酸によるヨウ素デンプン反応による呈色の影響

4. タンパク質によるヨウ素デンプン反応による呈色の影響

5. デンプンとタンパク質の混合溶液の測定

6. R-チャンネルは、アミロースがドミナント?

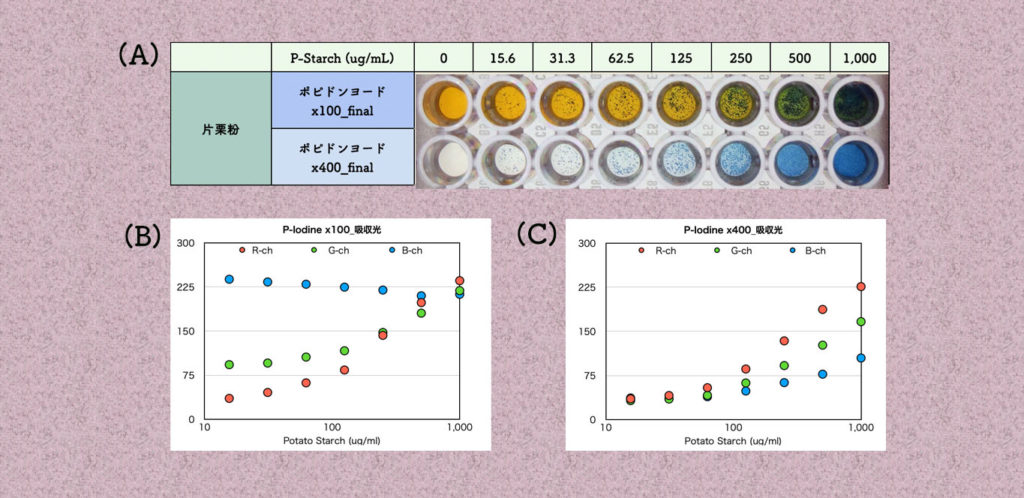

1. ヨウ素デンプン反応による呈色の吸収光

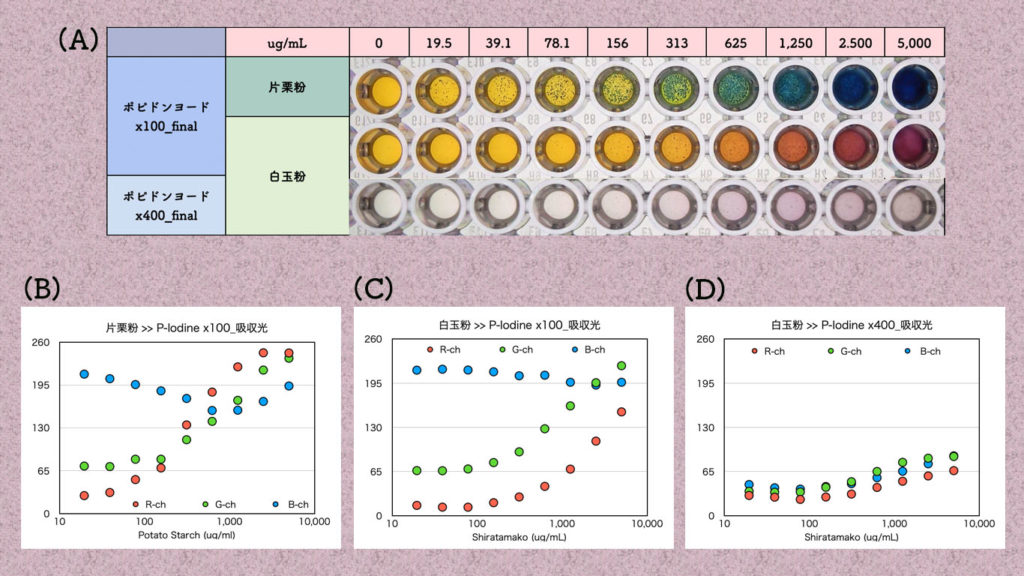

片栗粉(馬鈴薯デンプン)水溶液を加熱して溶かし、1mg/mLから2倍の希釈系列を作り、有効成分がホピドンヨードのうがい薬を100倍と400倍になるように反応させました(全て最終濃度)。

うがい薬の希釈倍率が100倍、400倍とも濃い濃度で青紫色を示し、希釈するにつれ青紫色が少なくなり、100倍希釈では褐色が目立つ結果となりました(下の写真 (A))。

下のグラフ (B) と (C) は、R, G, B チャンネルの吸収光の値(縦軸)をグラフにしたものです。R-チャンネル(赤丸)は、でんぷんの濃度(横軸、logスケール)に比例して吸収光の数値が上がりました。また、100倍のホピドンヨード液は B-チャンネル(青丸)と G-チャンネル(緑丸)の吸収により褐色を示しています。試料の呈色反応によるデジタル画像を数値化する方法は、「ImageJを用いた呈色反応モデルの画像解析法」で紹介しております。

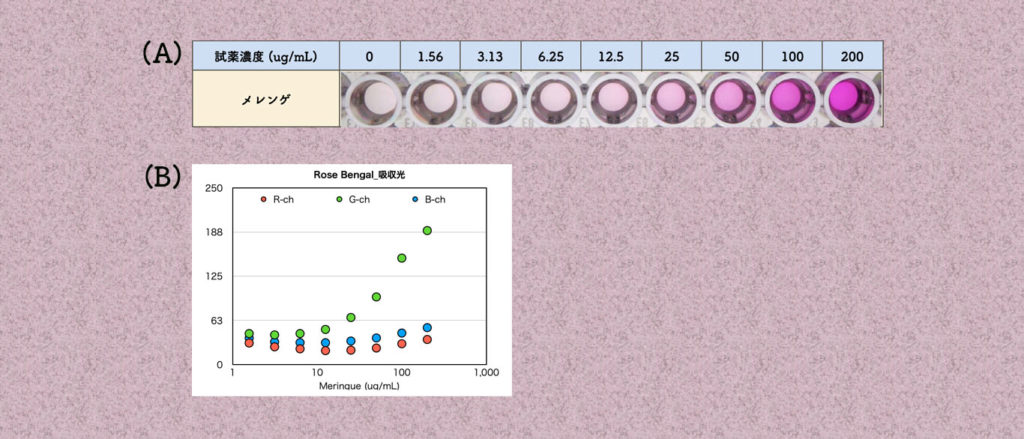

2. ローズベンガルとタンパク質による呈色の吸収光

食紅の赤色105号(ローズベンガル)は、タンパク質と反応してクエン酸による退色を免れることで、タンパク質の濃度に比例して呈色します。また、炭水化物(デンプン)ではこの現象は起こりません。この現象を利用してBradford法のようにタンパク質の定量が可能である事を紹介しました (食紅を使ったタンパク質の定量法(Bradford法の様に))。

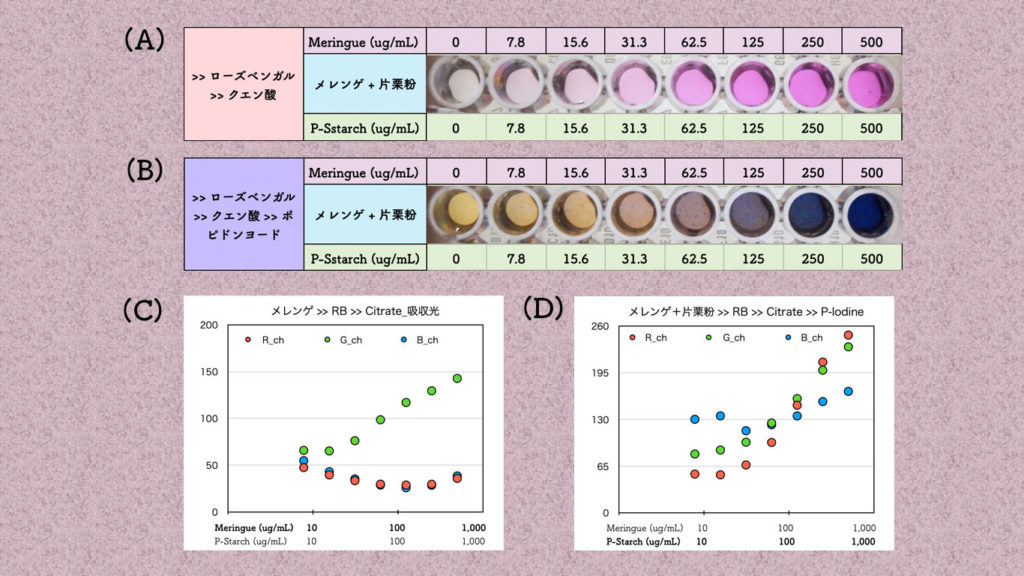

タンパク質としてメレンゲ溶液を1mg/mLから2倍の希釈系列を作製し、ローズベンガル(20ug/mL)を加え、さらにクエン酸溶液(5mM)を加え反応させました(全て最終濃度)。

その結果が、下の写真(A))で、メレンゲの濃度(希釈系列)によりローズベンガルの色が変化しました。

この結果をグラフにしたのが(B)です(R, G, B チャンネルの吸収光の値(縦軸))。G-チャンネル(緑丸)は、メレンゲの濃度(横軸、logスケール)に比例して吸収光の数値が上がりました。また、R-チャンネル(赤丸)とB-チャンネル(青丸)の吸収光の値は、メレンゲの濃度に関係なくほぼゼロを示しました。

以上の結果をまとめると、

・ヨウ素デンプン反応による呈色の吸収光の値は、濃度に比例してR-チャンネルとG-チャンネル数値が上がる

・ローズベンガルとタンパク質による呈色の吸収光の値は、濃度に比例してG-チャンネル数値のみが上がる

となります。

これより、タンパク質とデンプンが混ざった状態のサンプルを測定する方法は、最初にローズベンガルとタンパク質による呈色をG-チャンネルの値から測定し、その後ホピドンヨード液を加え、呈色をR-チャンネルの値から測定すれば可能と判断しました。

この方法の可能性を調べるため、ヨウ素デンプン反応に 「ローズベンガルとクエン酸」、「タンパク質」が影響を与えないか以下検討してみました。

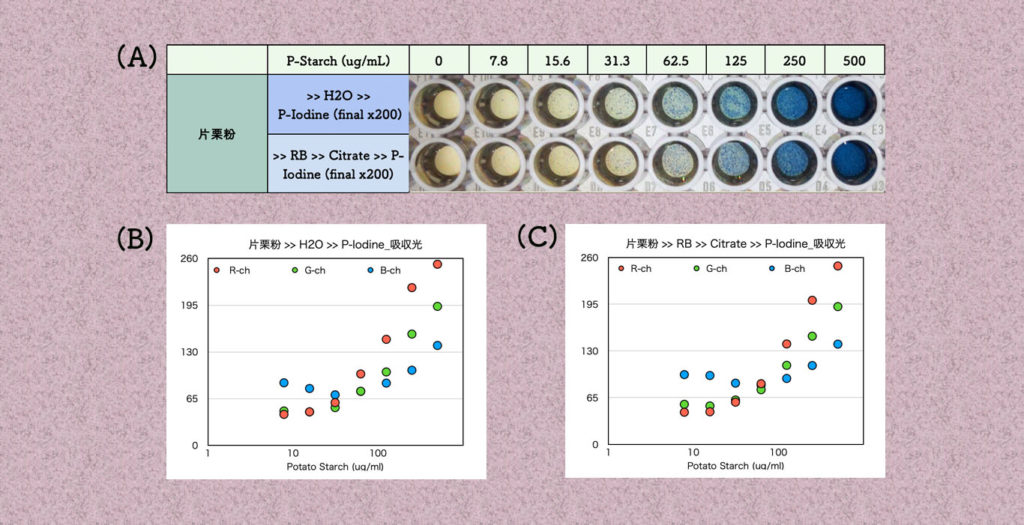

3. ローズベンガルとクエン酸によるヨウ素デンプン反応による呈色の影響

最初に、ヨウ素デンプン反応にローズベンガルとクエン酸が影響するかを調べました。

下の写真(A)の上段と(B)のグラフは、コントロールとして「片栗粉溶液 (2倍希釈系列) 50uL -> 水 100uL -> ポピドンヨード溶液 50uL」の順に反応させた結果です。

下の写真(A)の下段と(C)のグラフは、「片栗粉溶液 (2倍希釈系列) 50uL -> ローズベンガル 50uL -> クエン酸 50uL -> ポピドンヨード溶液 50uL」の順で反応させた結果です。ポピドンヨード溶液は、最終濃度が200倍希釈です。

グラフの(B)と(C)のR-チャンネル (赤丸)にほとんど差は認められませんでした。

デンプンに酸を加えると加水分解が起こるという報告があります(澱粉の糊化および老化に及ぼす澱粉濃度と酸の影響)。

今回の結果から、この実験方法ではヨウ素デンプン反応にローズベンガルとクエン酸は影響しないことが分かりました。

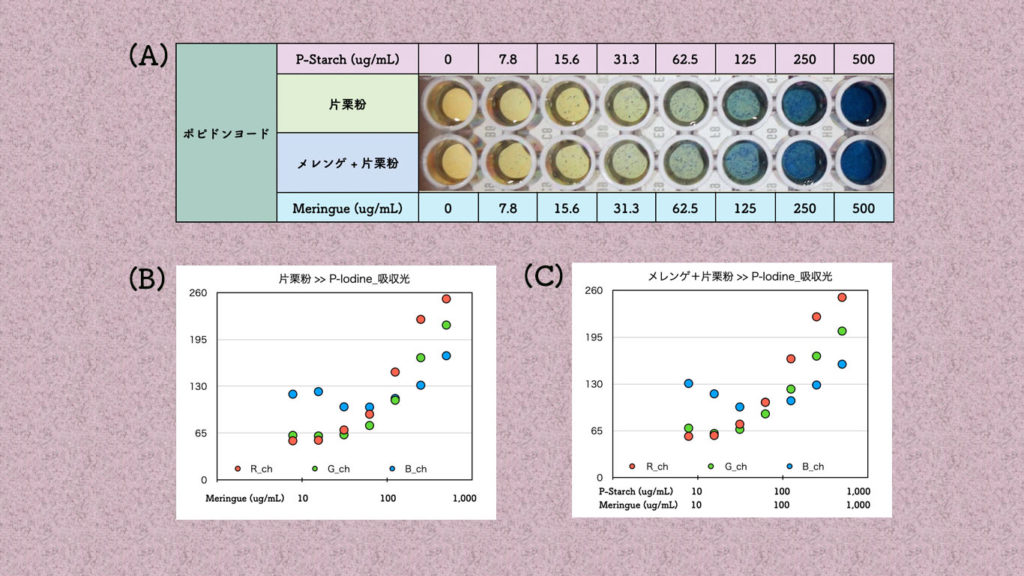

4. タンパク質によるヨウ素デンプン反応による呈色の影響

次に、ヨウ素デンプン反応にタンパク質 (メレンゲ) が影響するかを調べました。

下の写真(A)の上段と(B)のグラフは、コントロールとして片栗粉溶液の2倍希釈系列とポピドンヨード溶液を反応させた結果で、下の写真(A)の下段と(C)のグラフは、片栗粉とメレンゲの混合溶液の2倍希釈系列とポピドンヨード溶液を反応させた結果です。ポピドンヨード溶液は、最終濃度が200倍希釈です。

グラフの(B)と(C)のR-チャンネル (赤丸)にほとんど差は認められませんでした。

この結果より、ヨウ素デンプン反応にタンパク質 (メレンゲ) は影響しないことが分かりました。

5. デンプンとタンパク質の混合溶液の測定

上の結果をもとにして、デンプン(片栗粉)とタンパク質(メレンゲ)の混合溶液をローズベンガル溶液とポピドンヨード溶液で測定してみました。

まず、タンパク質の測定を行います。下の写真(A)の上段と(B)のグラフは、片栗粉とメレンゲの混合溶液の2倍希釈系列に対し、ローズベンガル溶液を反応させ、クエン酸でタンパク質と相互作用しなかったフリーのローズベンガルをクエン酸で消光させた結果です。グラフ(B)のG-チャンネル (緑丸) の吸収光の値が濃度依存的に変化しています。

次に、デンプンの測定を行います。最終濃度が200倍になるようにポピドンヨード溶液を加え反応させた結果が下の写真(A)の下段と(C)のグラフです。グラフの(C)のR-チャンネル (赤丸)の吸収光の値が濃度依存的に変化しています。

下の写真は、片栗粉溶液の希釈系列とメレンゲ溶液の希釈系列を交差させた結果です。

この方法で、タンパク質とデンプンの混合溶液を同一サンプルでそれぞれ測定することが出来ました。

6. R-チャンネルは、アミロースがドミナント?

片栗粉の主成分であるデンプンは、アミロースとアミロペクチンに分けられます(ご飯とお餅~アミロース

とアミロペクチン~)。ヨウ素デンプン反応では、アミロースは濃青色、アミロペクチンは赤紫色を示します。

今回デンプンとして測定したR-チャンネルの吸収光は、アミロースの濃度をだけを反映しているかどうかを片栗粉溶液と白玉粉溶液を比較して調べてみました。

白玉粉は、アミロペクチンが100%の割合で含まれるもち米から作られています(アミロースは含まれません)。

下の写真(A)の上段と(B)のグラフは、片栗粉溶液の結果です。グラフの(B)のR-チャンネル (赤丸)の吸収光の値が濃度依存的に変化しています。

下の写真(A)の中段、下段と(B)、(C)のグラフは、白玉粉溶液の結果で、写真(A)の下段と(D)のグラフは、ポピドンヨード度溶液の最終濃度を400倍と薄くして白玉粉溶液が無し(0ug/mL)の時にポピドンヨード溶液の色が出ないようにしてみました。

図の(B)と(C)のR-チャンネル(赤丸)の値を比べるとアミロペクチンの値も低いながら無視できない程度に影響を与えそうな結果となりました。

この計測方法は、アミロースの影響が大きく反映していますが、アミロースだけを測定しているわけではないようです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません