お茶の成分による、食紅のセルロースパウダーを用いたクロマトグラフィーにおける移動度の影響〜自宅でできる簡単な研究(FR-4.6)

粉末セルロース(セルロースパウダー)をスライドグラスに塗布した薄層クロマトグラフィー(TLC)の実験で、2種類の食紅混合溶の移動度が、お茶の成分で影響する現象が見られました。

以前、レギュラーコーヒーを入れるペーパーフルターのホワイト(漂白)とブラウン(無漂白)を用いたペーパークロマトグラフィーの実験で、食紅の移動距離が異なる事を紹介しました(コーヒーのペーパーフィルターの違いを食紅で調べてみました)。

今回、このような食紅の移動度の違いを調べる目的で「セルロースパウダーでTLCプレートを作り、クロマトグラフィーで食紅を分離」で紹介したTLCプレートで検討しました。作製方法は、セルロースパウダーをスライドグラスに塗布する溶液にお茶のエタノール抽出物を同時に添加し乾燥させました。そのTLCプレートを用い、2種類の食紅の移動度の違いを検討しました。

考え方

何かの役には立たないし、人から見たらどうでも良いことで自己満足の世界でありますが、個人研究として取り組んでいます。

目次

1. ペーパークロマトグラフィーの担体による食紅の移動度に違い

2. 実験材料と薄層クロマトグラフィー(TLC)の作り方

2-1. 実験材料

2-2. 実験方法

3. お茶のエタノール抽出物による食紅の移動度の影響

3-1. お茶のエタノール抽出物の作り方

3-2. 水とエタノールで作製したTLCプレートでの食紅の移動度

3-3. 紅茶とほうじ茶のエタノール抽出液で作製したTLCプレートでの食紅の移動度

3-4. 緑茶とミントの葉のエタノール抽出液で作製したTLCプレートでの食紅の移動度

4 .ImageJとPythonで結果を再構成する方法

4-1. TLCの結果の再構成

4-2. TLCのバックグラウンドを除いた結果の再構成

1. ペーパークロマトグラフィーの担体による食紅の移動度に違い

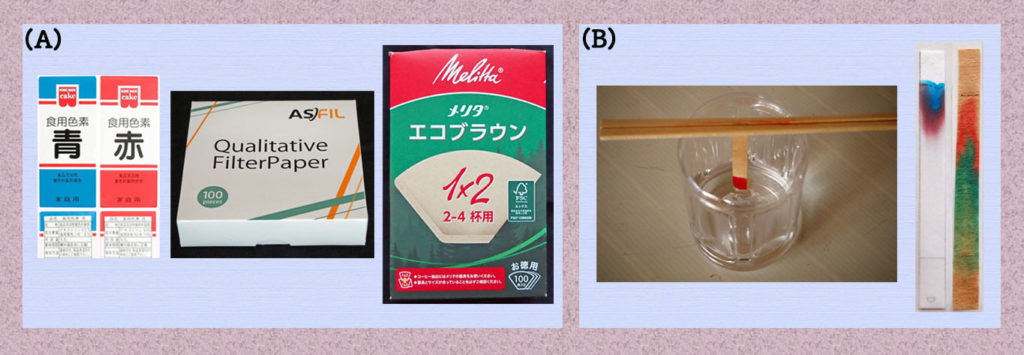

濾紙やコーヒーフィルターでペーパークロマトグラフィーの実験をしたとき、担体(濾紙、コーヒーフィルター)の違いで食紅の移動度が異なること(下の写真(B)右)を「コーヒーのペーパーフィルターの違いを食紅で調べてみました」で紹介しました。ペーパークロマトグラフィーの担体は、濾紙とメリタエコブラウンです(下の写真(A))。

その時の実験方法は、濾紙(担体)を1cmx10cmの短冊状にし、2cmの所(原点)に食紅の混合溶液(「食用色素 青」と「食用色素 赤」)を約10uLスポットし、水で展開しました。展開には、ペットボトルと割り箸を使い行いました(下の写真(B)左)。

その結果は、濾紙のペーパークロマトグラフィーの結果は、「食用色素 青」の移動度が「食用色素 赤」より大きくなりました。それとは反対に、「メリタエコブラウン」は「食用色素 青」の移動度より「食用色素 赤」の移動度が大きくなりました。

この様な結果を得るには、どのような成分が影響しているのかを以下の方法で調べてみました。

2. 実験材料と薄層クロマトグラフィー(TLC)の作り方

2-1. 実験材料

使用した食紅の「食用色素 赤」の成分重量は、赤色102号 15%、デキストリン 95%で、「食用色素 青」の成分重量は、青色1号 8%、デキストリン 92%です。付属のスプーン1さじ(約0.5g)を1mLの水に溶かしたものを原液とし、「食用色素 赤」を5倍希釈、「食用色素 青」を10倍希釈したものを混合した食紅溶液を使用しました。

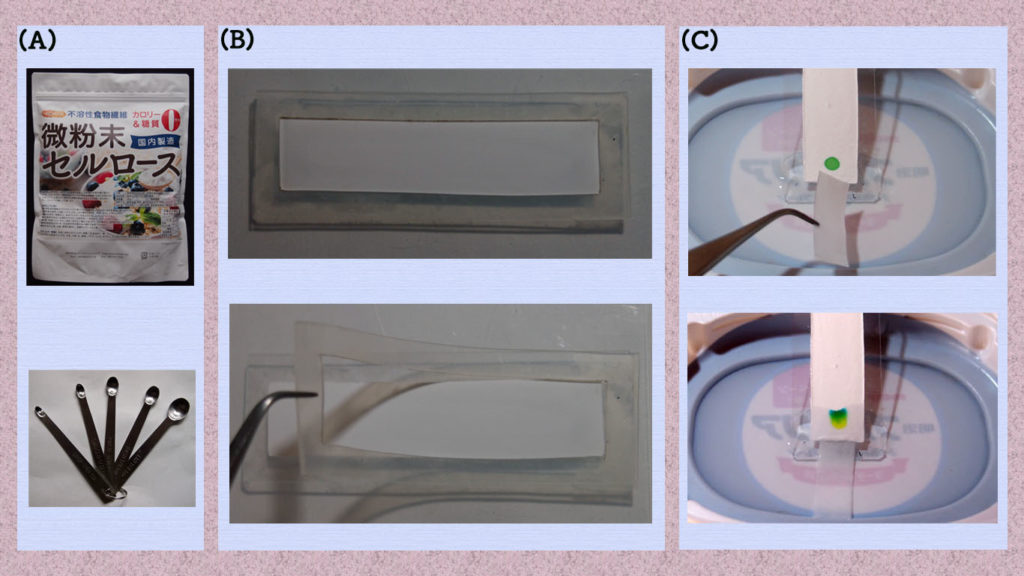

セルロースパウダーは、不溶性食物繊維のダイエット補助食品として市販されているものを使いました(下の写真(A)上)。

2-2. 実験方法

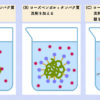

スライドグラスにセルロースパウダーを塗布し、薄層クロマトグラフィー(TLC)プレートの様なものを作ります。作り方は、スライドグラスの大きさから0.5cm内側で切り抜いた厚さ1mmのシリコーンゴムをスライドグラスに密着させます。

溶液約2mLに1/32ティースプーン(下の写真(A)下)のセルロースパウダーを加えよくかき混ぜます。溶液で溶いたセルロースパウダーをスポイトなどで塗り広げ、一晩放以上放置し十分に乾燥させます。使用時にシリコーンゴムを取り除いて実験します(下の写真(B))。

TLCプレートに2uLの食紅溶液をスポットし、濾紙を固定相の先端につけて展開を開始します。展開液は、生理食塩水を使用しました(下の写真(C))。

3. お茶のエタノール抽出物による食紅の移動度の影響

3-1. お茶のエタノール抽出物の作り方

エタノールで抽出するお茶の葉は、紅茶(ダージリン)、ほうじ茶、緑茶を用いて実験しました。

お茶の出がらしをお湯でさらに煮出し、よく水洗いして水溶性の成分をできるだけ無くします。その後、乾燥させました。

ミントの葉は、摘み取った葉をお湯で煮出し、よく水洗いして水溶性の成分をできるだけ無くし、乾燥させました。

乾燥したお茶の葉1グラムを4mLのエタノールに浸し1時間以上で抽出しました。

抽出液は、乾燥したお茶の葉がエタノールを吸収するため、約2mL位しか回収できません。抽出した溶液全量に1/32ティースプーンのセルロースパウダーを加え、スポイトでよく撹拌してシリコーンゴムを密着したスライドグラスに全て塗り広げ、一晩放以上放置し十分に乾燥させて実験に使用しました。

3-2. 水とエタノールで作製したTLCプレートでの食紅の移動度

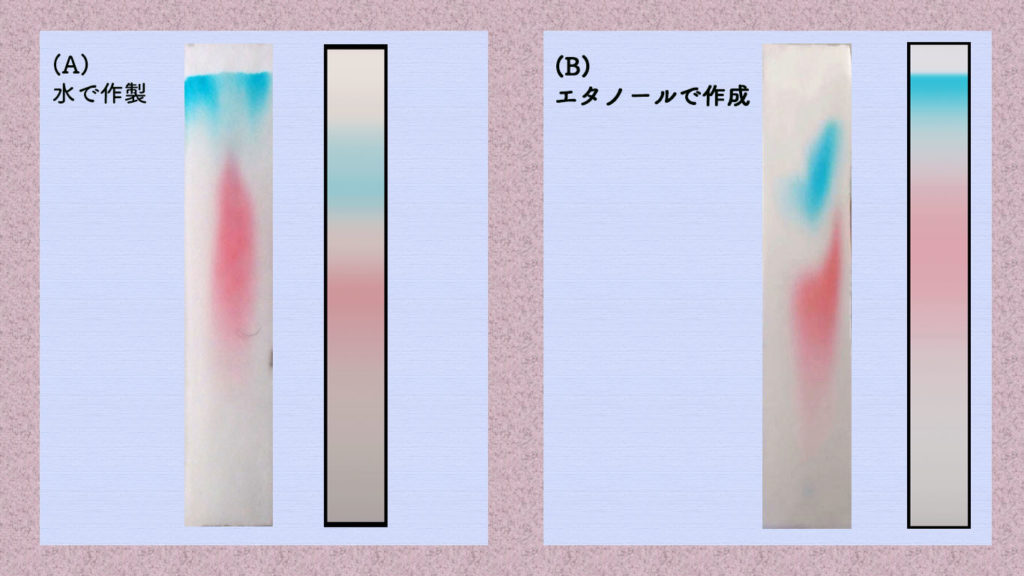

下の写真の(A)の左は、水で溶いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(A)の右は、後述する方法で再構成した結果です。

下の写真の(B)の左は、エタノールで解いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(B)の右は、再構成した結果です。

両方とも「食用色素 青」の方が「食用色素 赤」より移動度が大きい結果となりました。これは、ペーパークロマトグラフィーの濾紙と同じ結果です。

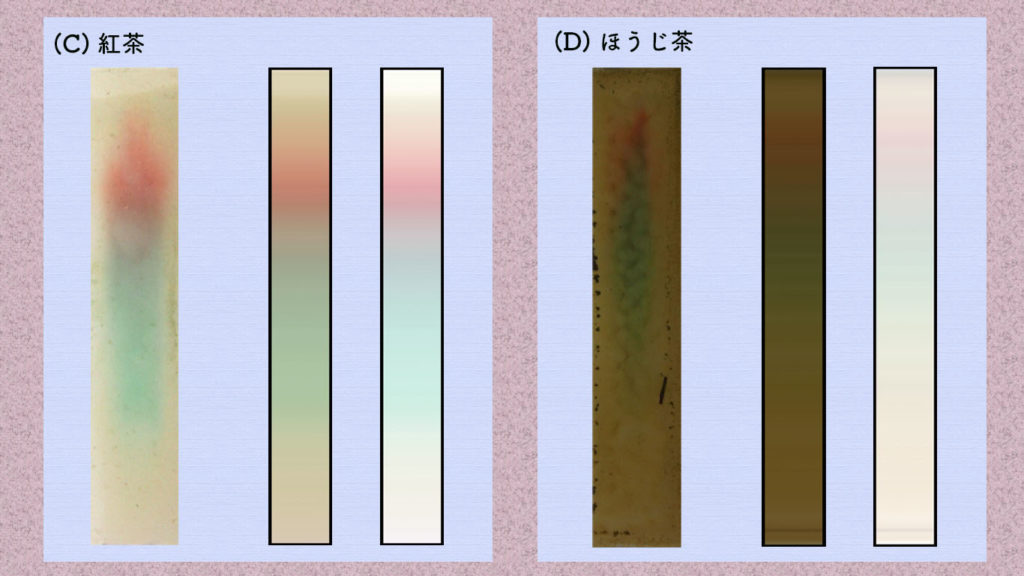

3-3. 紅茶とほうじ茶のエタノール抽出液で作製したTLCプレートでの食紅の移動度

下の写真の(C)の左は、紅茶をエタノール抽出した溶液で溶いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(C)中央は、後述する方法で再構成した結果で、右はTLCプレートの色(バックグラウンド)を除いた結果です。

下の写真の(D)の左は、ほうじ茶をエタノール抽出した溶液で溶いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(D)中央は、後述する方法で再構成した結果で、右はTLCプレートの色(バックグラウンド)を除いた結果です。

両方とも「水とエタノールで作製したTLCプレート」とは異なり、「食用色素 赤」の方が「食用色素 青」より移動度が大きい結果となりました。これは、ペーパークロマトグラフィーのコーヒーフィルターのメリタブラウンと同じ結果です。

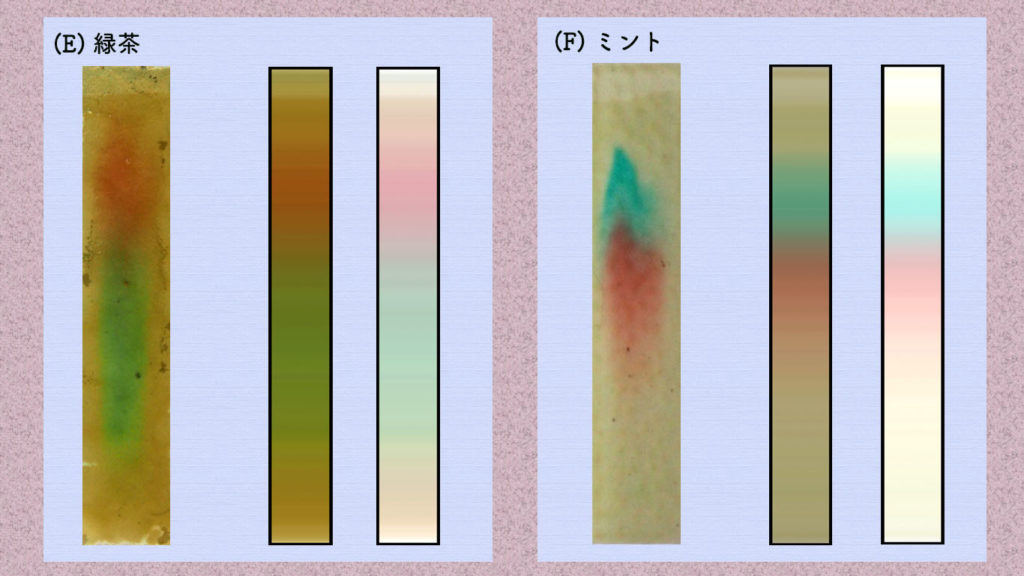

3-4. 緑茶とミントの葉のエタノール抽出液で作製したTLCプレートでの食紅の移動度

下の写真の(E)の左は、緑茶をエタノール抽出した溶液で溶いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(E)中央は、後述する方法で再構成した結果で、右はTLCプレートの色(バックグラウンド)を除いた結果です。

下の写真の(F)の左は、ミントの葉をエタノール抽出した溶液で溶いたセルロースパウダーで作製したTLCプレートで食紅を展開した結果です。(F)中央は、後述する方法で再構成した結果で、右はTLCプレートの色(バックグラウンド)を除いた結果です。

緑茶の結果は、紅茶やほうじ茶と同様に「食用色素 赤」の方が「食用色素 青」より移動度が大きい結果となりました。

ミントの葉は、[水とエタノールで作製したTLCプレート」とは同様に、「食用色素 青」の方が「食用色素 赤」より移動度が大きい結果となりました。

この結果から、食紅の移動度に影響を与えているのは、お茶のエタノールで抽出する成分が関与していると考えられますが、クロロフィルの可能性は低いと思われます。

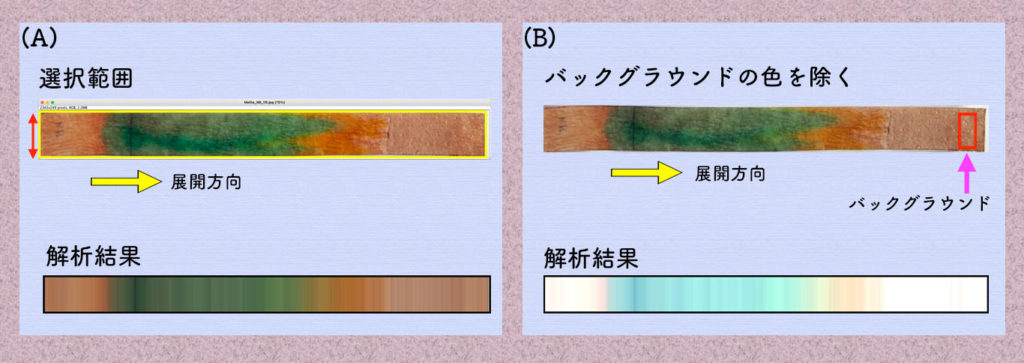

4. ImageJとPythonで結果を再構成する方法

以前、ペーパークロマトグラフィーの結果をImageJで解析して得られたR,G,Bの数値データから、モニターに画像を再構成するプログラムをPythonで作成したことを紹介しました(「Pythonを使ってペーパークロマトグラフィーのデータから色画像を再構成」。

また、ImageJによるデーター取得法の詳細は、「ImageJを用いた呈色反応モデル(食紅)のデジタル画像解析法」で紹介しています。

4-1. TLCの結果の再構成

TLCやペーパークロマトグラフィーを実施すると食紅の移動が平らではなく山型になることが多くみられます。このようなバンドやスポットの歪みを平均化して、画像を再構成する方法の概略です。

ImageJで下の写真(A)の上の赤矢印の範囲(幅全体)を選択すると、x-pointにおけるyの平均の値を得られます。

「Pythonを使ってペーパークロマトグラフィーのデータから色画像を再構成」で紹介したPytonのプログラムで画像を再構成すると下の写真(A)の下の様に再構成した画像になります。

4-2. TLCのバックグラウンドを除いた結果の再構成

色のついた担体のバックグラウンドを除くため、下の写真(B)上の赤四角の部分のR-,G-,B-チャンネルの値を用います。下の写真(B)下がその結果です。

バックグラウンドを除く考え方は、

(1) 透過光(反射光)の値(R, G, B-チャンネル)を255から引き算して吸収光の値を得ます。

(2) バックグラウンドの吸収光の値をを引きます。

(3) 255(白色光)から(2)の値を引き算します。マイナスの値は、"0″とします(吸収極大)。

です。

詳細は、「紅大根の溶液で酸性・アルカリ性の色変化について調べてみました」に掲載しています。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません