ナスの色素(ナスニン)のミョウバンによる発色について〜自宅でできる簡単な研究(FR-3.6)

ナスの皮の抽出液には、アントシアニン系色素のナスニンが含まれています。このナスニンを含むナスは、酸性やアルカリ性で色が変化する身近な食品として知られています(ナスを用いたpH指示薬の教材研究)。

また、ナスニンなどのアントシアニン系色素は、鉄やアルミニウムイオンと結合して安定化します。なす漬けの色を良くするために、焼きミョウバンや鉄釘を使用するのはこのためです。

今回、ナスニンとミョウバンを反応させ、発色の変化を調べてみました。

何かの役には立たないし、人から見たらどうでも良いことで自己満足の世界でありますが、個人研究に取り組んでいます。

目次

1. ナスニンのミョウバンによる発色

2. ミョウバンのpHについて

3. ナスニン-ミョウバンの酸性での発色

4. ミョウバンとナスニンの反応の順番

1. ナスニンのミョウバンによる発色

ナスの皮の抽出液(以下「ナスニン」とします)とミョウバンを反応させ発色を調べてみました。

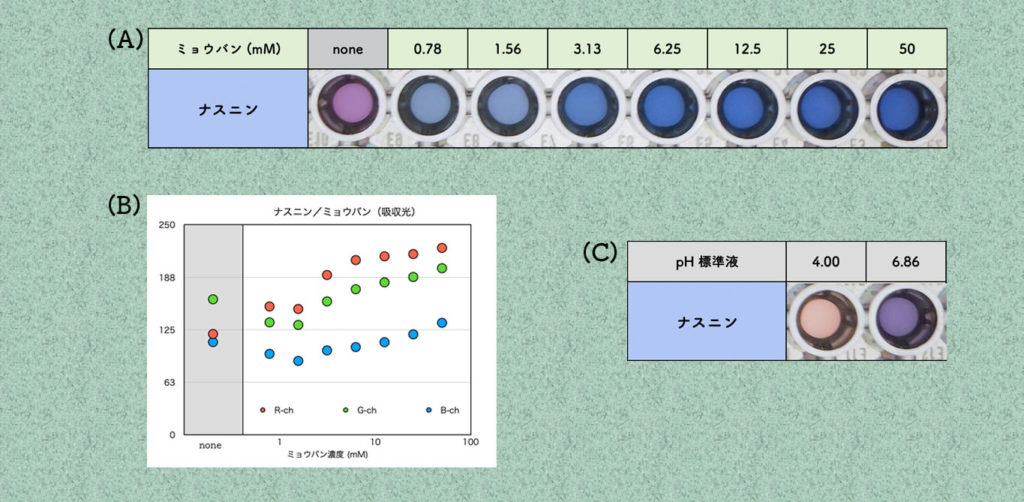

下の写真の(A)は、ミョウバン溶液の2倍希釈系列とミョウバン溶液無し (none) にナスニンを反応させ、発色を調べた結果です。ナスニンは、ミョウバン溶液(アルミニウムイオン)と反応すると青色に発色し、ミョウバンの濃度が濃くなると青色の発色が強くなりました。ミョウバン無しの時の発色(紫色)とは異なります。

その結果を、「ImageJを用いた呈色反応モデル(食紅)のデジタル画像解析法」で紹介した方法でグラフにしたのが、下の写真(B)です。横軸は、ミョウバン溶液の濃度(mM)で縦軸は、R, G, B-チャンネルにおける吸収光の値を示します。ミョウバン無しのナスニンでは、G-チャンネルの吸収光の値が高いのに対し(赤紫色)、ミョウバンとの反応では、R-チャンネルとG-チャンネルの吸収光の値が高く(青色)なっています。また、ミョウバンの濃度が高くなるとR-, G-, B-チャンネルの吸収光の値が高くなり色が黒色に近くなっていくのがグラフから分かります。

下の写真(C)は、ナスニンとpH標準液 (pH4.00とpH6.86) の反応による発色を調べたものです。後ほど述べますがミョウバン溶液は、pH4.00の標準液付近で酸性を示しますが標準溶液のpH4のように赤色にはなりません。

2. ミョウバンのpHについて

ミョウバン溶液は、市販の焼きミョウバンを使用しました。ミョウバン (12水和物) 溶液は、安全データシート (SDS) によるとpHが約3〜3.5 (5%水溶液、20℃)で酸性です。

ちなみにナス下漬液の性状は、「pH3.31_塩分濃度(%)(w/v) 3.26_アルミニウム濃度(mg/L) 147.82 (ミョウバン 約1.5mg/mL)」とのことです(ナス下漬液中のナスニン回収および素材化技術の開発)。

今回使用したミョウバン溶液のpHを調べてみました。

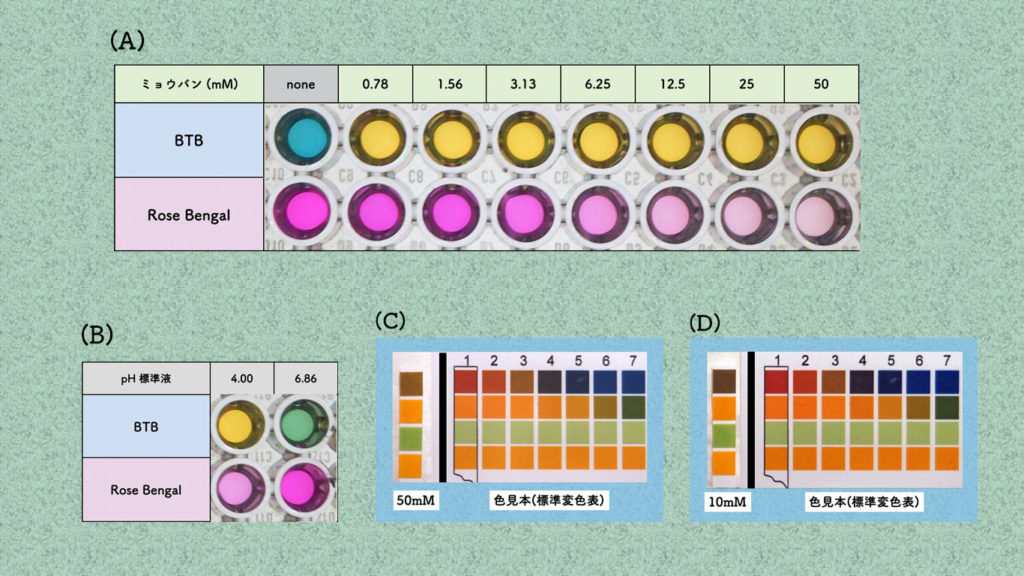

下の写真(A)は、ミョウバン溶液の2倍希釈系列をブロモチモールブルー(BTB)溶液と食紅の赤色105号(Rose Bengal)溶液で調べた結果です。BTBは、酸性で黄色・中性で緑色・アルカリ性で青色を発色するpH指示薬です。

Rose Bengalは、pH4付近を境にpHの値が低くなると赤色から無色に変化することを「赤色105号とタンパク質の吸着についての検討」で紹介しています。

下の写真(B)は、pH4.00とpH6.86の標準溶液にBTBとRose Bengalを反応させた結果です。下の写真(C)と(D)は、それぞれミョウバン溶液が50mMと10mMのpH試験紙による結果です。

以上の結果から、今回使用したミョウバン溶液は、50mM溶液のpHが約3で10mM溶液のpHが約3〜4でした。ナスニンは、pHが3〜4であれば赤色を示すはずですが、ミョウバン溶液と反応したナスニンは青色を示しました。これは、ミョウバン溶液の酸性よりアルミニウムとの結合が発色に影響していることが考えられます。

3. ナスニン-ミョウバンの酸性での発色

青色を示すナスニンとアルミニウムイオンの反応は、どの程の強酸性まで安定かを調べました。

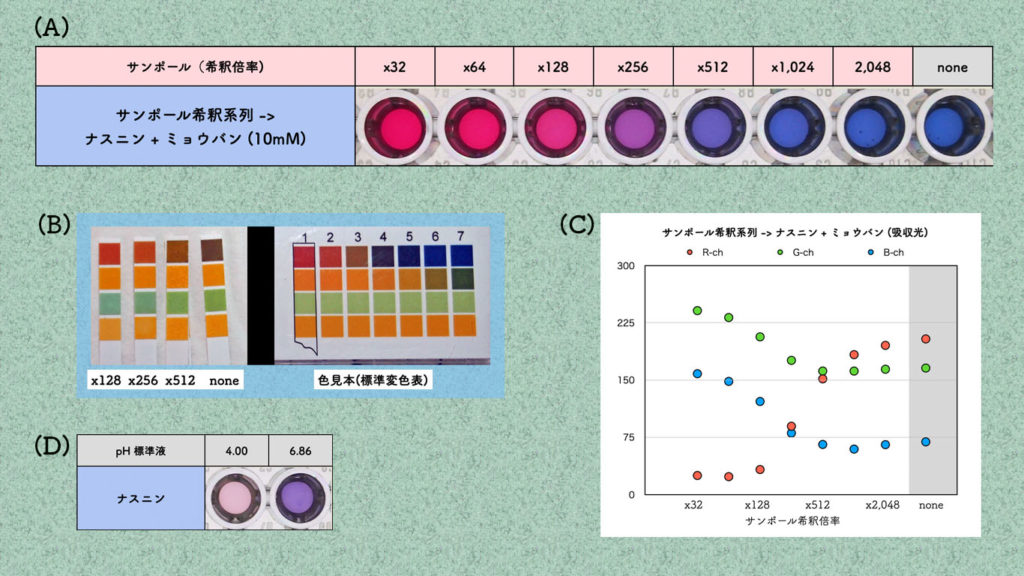

下の写真(A)は、強酸性であるサンポールの32倍希釈溶液からの2倍希釈系列に、ナスニン-ミョウバン溶液(最終濃度10mM)を反応させた結果です。サンポールを256倍希釈した溶液から濃いと(pHが低い)赤色の成分が多くなる発色を示しました。ミョウバン溶液にサンポールを128, 256, 512倍希釈した溶液を加えた時のpHをpH試験紙で調べたのが下の写真(B)です。ナスニン-ミョウバン溶液は、pH2以下(256倍のサンポール溶液)で発色が赤色へ変化する結果となりました。下の写真(C)のグラフから、サンポールの32倍〜128倍希釈溶液でG-チャンネルとB-チャンネルの吸収光の値が高く赤色を示しており、256倍希釈溶液で赤色の成分が(G-チャンネルとB-チャンネル)増え始めることが分かります。ミョウバンがなければナスニンは、pH4で赤色を示します(下の写真(D))。

青色を示すナスニンとアルミニウムイオンの反応物は、ミョウバン溶液のpHより低いと赤色の発色がみられることが示されました。

4. ミョウバンとナスニンの反応の順番

ナスニンとミョウバン(アルミニウムイオン)のよる反応とミョウバンの酸性による影響についてナスニン、ミョウバン溶液、サンポール溶液の順番を変え調べてみました。

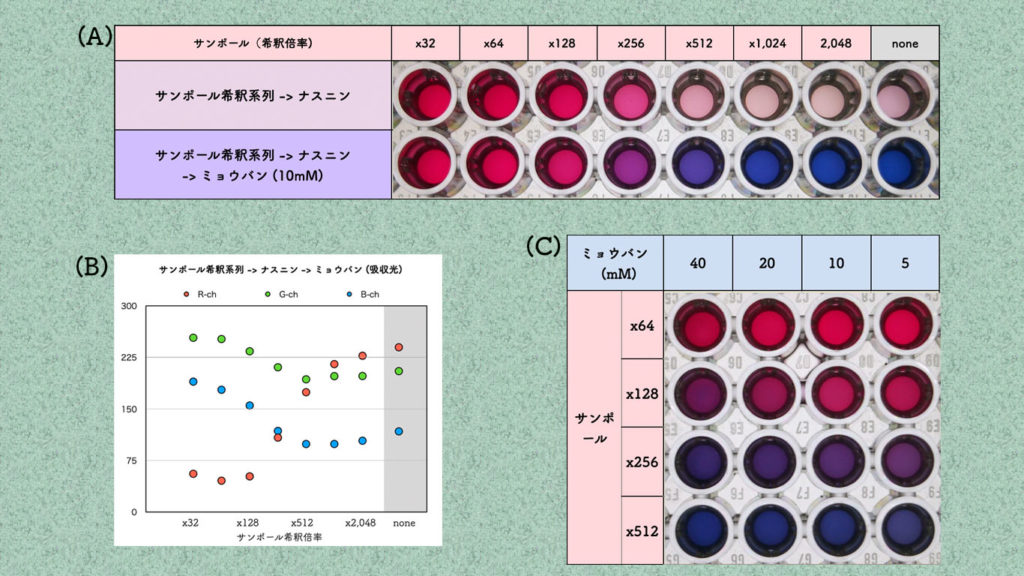

上の写真(A)では、ナスニンとミョウバン溶液を反応させ(ナスニンとアルミニウムイオンの結合)、強酸性であるサンポール(2倍の希釈系列)を加えました。

下の写真(A)は、サンポールの2倍希釈系列にナスニンを反応させ(上段)、ナスニンが赤色に発色した状態でミョウバン溶液(10mM)を加えました(下段)。

反応させる順番を変えてもほぼ同じ発色を示しました。上の写真(C)と下の写真(B)のグラフもほぼ同じパターンを示しています。

酸性環境下で赤色に発色した状態のナスニンでもミョウバンのアルミニウムイオンと反応すると、青色に発色することが示されました。

ナスニン、ミョウバン溶液、サンポール溶液の順番を変えても、発色に影響がないことが分かりました。

最後に、ナスニンに対してミョウバンのアルミニウムイオンの量が少なく未反応のナスニンが発色に影響しているかを調べました。

ミョウバンの濃度を5〜40mMまで変化させ、サンポールの希釈倍率を64〜512倍に変化させ同じ濃度のナスニンを加えた時の発色を調べたのが上の写真(C)です。反応の順番は、ナスニンとミョウバン溶液を反応させた後、サンポールを加えました。

サンポールの128倍希釈溶液でミョウバン溶液が40mMの時、ナスニンの赤色への発色が抑えられている(ナスニンとアルミニウムイオンの反応が増えた)結果となりました。さらに、もう少し検討する必要がありそうです。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません