家庭で簡単、手作り味噌〜発酵食品について(FR-5.1)

材料は大豆と乾燥麹と塩だけですが、微生物の力により美味しい味噌が作られます。この発酵にかかわる微生物を働かせ、味噌作りに有害な微生物の働きを抑えることが味噌作りの成功の鍵となります。

1.味噌ができるまでの細菌の役割

2.実際の作り方

3.味噌作りに必要な細菌の性質

4.味噌作りを失敗させる細菌の性質と対策

5.出来上がりの解説

1.味噌ができるまでの細菌の役割

味噌は、麹菌が持つ酵素によって大豆からプロテアーゼによりアミノ酸に分解することで旨みを、リパーゼにより脂質を脂肪酸などにすることで香りを生成します。また、麹米から澱粉質を分解して糖分(グルコース)にすることで、甘味と酵母菌や乳酸菌の餌を供給します。

ブドウ糖を餌に、酵母菌はアルコール発酵によりアルコールを生成し、乳酸菌は乳酸発酵により乳酸を生成します。これらの生成物が熟成という化学反応により(メイラード反応などの)風味や色を作り出します。

2.実際の作り方

材料は、大豆、麹、塩です。この3つの材料で美味しい味噌が作れますが、さらに発酵を促すため"種味噌"を少し入れると失敗なくおいし味噌が作れます。種味噌は、発酵を促すことが目的ですので熱処理などをしていない生味噌すなわち「生きた味噌」を使います。

今回使用した材料は、

大豆 400g

乾燥麹 400g

塩 200g

です。

容器に蓋付半胴瓶を使いました(写真下 左)。

今回使用した種味噌の土浦小町味噌は、地元のお母さんたちより結成された“手作り食品研究会”が秘伝の技を駆使し製造している「天然醸造手作りみそ」です。やさしい味のお味噌です(写真下 右)。

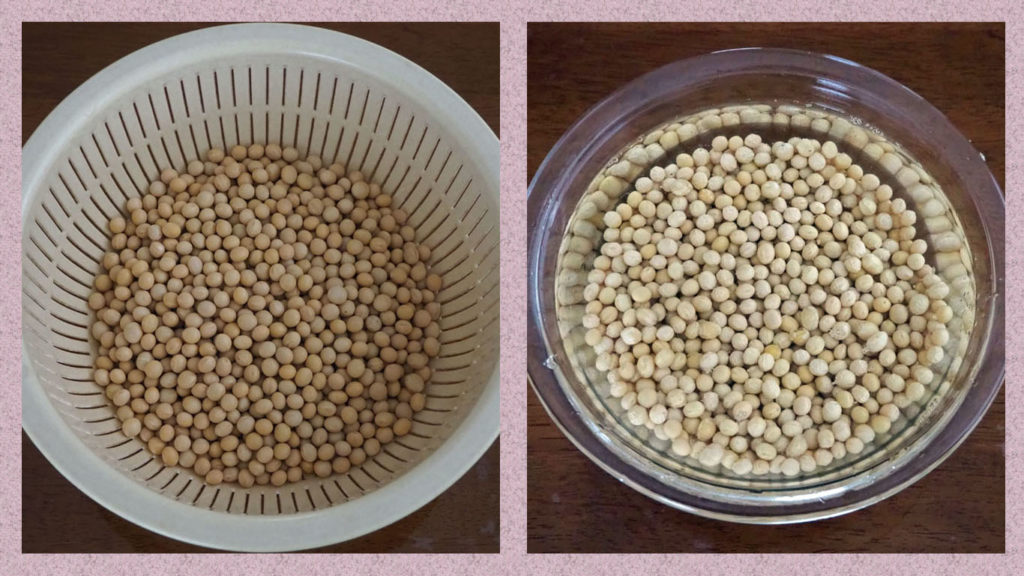

大豆400gは、洗って水に浸し、一晩置きます。

下の写真左は、水を浸す前の大豆で右は水を浸した後です。

圧力鍋を使って一晩水に浸した大豆を20分間煮ます。

下の写真左は煮る前の大豆で、右は煮た後の大豆です。

煮た大豆は、冷めた後ジップロックに移します(下の写真左)。この時、煮汁は硬さの調整のため残しておきます。

ジップロックに入れた大豆を丁寧に潰します(下の写真右)。

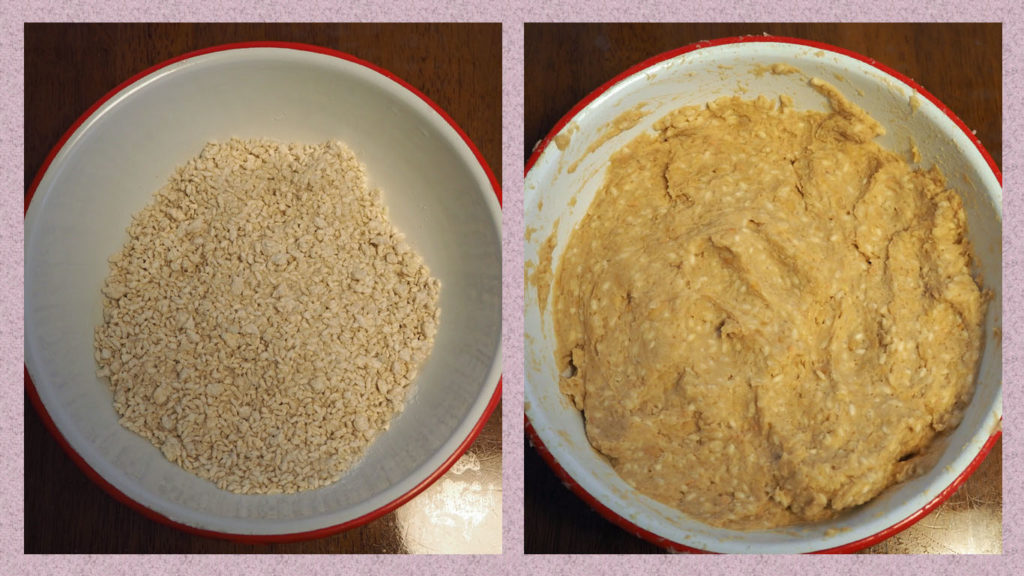

塩麹を作ります。

ボールに 塩 190g と 乾燥麹 400g を混ぜます(下の写真右)。この時、残りの 塩 10g は半胴瓶に詰め終わった味噌をラップで密閉した後に、殺菌用に周辺にまくため残しておきます(下の写真左)。

潰した大豆を塩麹の入ったボール(下の写真左)に移し、小町味噌(種味噌)を大さじ1を入れた後、よく混ぜます(下の写真右)。

大豆は、よく冷ましてから塩麹と混ぜましょう。熱いと麹菌の酵素が失活してしまいます。

半胴瓶に入れる前に、煮汁で硬さを調整します。

味噌玉を作り、空気が入らない様に半胴瓶に投げ入れます。

最後に表面を平らにし、ラップをかけます。この時空気を入れないように注意してください。

ラップと半胴瓶の隙間に、残しておいた塩をまき味噌へ雑菌の侵入を防ぎます。

冷暗所(床下収納)で一夏越せば、美味しい手作り味噌が出来上がります。

3.味噌作りに必要な細菌の性質

発酵は、微生物の働きによって食物が変化し栄養価があがるなど、私たちにとって有益な作用をもたらしてくれます。味噌は、発酵によって作られる発酵食品です。

味噌作りで発酵に関与する微生物の性質をまとめてみました。

麹菌

味噌作りに働く主役です。麹菌が持つ以下の酵素が働き味噌作りが進みます。

たんぱく質分解酵素(プロテアーゼ):大豆のタンパク質に作用し、アミノ酸を作ります。

脂質分解酵素(リパーゼ):大豆に含まれる脂質を分解します。

でんぷん糖化酵素(アミラーゼ):米の澱粉質に作用し糖分を作ります。乳酸菌、酵母の餌となります。

麹菌は、塩によって死滅してしまいます。味噌作りは麹菌の酵素によって行われます。

酵素は、熱に弱いので高温だと失活します。

酵母菌

空気中や麹についています。

味噌の香りや風味を作ります。

酸素がなくてもグルコース(糖分)からアルコール発酵により生育することができます。

酵母のほとんどは、塩分があると活動できません。

耐塩性酵母は塩分濃度が高い環境でも生育することができます。

熱にには比較的弱く60℃位で死滅します。

乳酸菌

空気中や麹についています。

グルコース(糖分)から乳酸を作り、味噌の味を引き締めるとともに、雑菌の増殖を抑えます。

酸素がなくても生育することができます

熱に強く100℃でも死滅することはありません。

詳しくは、https://www.koborisanngyou.com/kouzi.htm を参照してください。

4.味噌作りを失敗させる細菌の性質と対策

味噌作りに有害な菌(腐敗細菌)の多くは約5%の塩分濃度で繁殖が抑制され、15-20%で繁殖不能になります。味噌作りの作業中に以下のことを心がければほとんど失敗することはないと思います。

・味噌の表面を密閉する

空気(酸素)を遮断する

・塩をうまく使う

結露などで塩分濃度が低くなる環境を作らない

・容器は、消毒するか新品の物を使う

雑菌を混入させない

味噌作りに有害な細菌の性質を簡単にまとめます。

納豆菌

40℃くらいで繁殖がさかんです。

繁殖力が強く、冷凍しても乾燥させても死にません。

芽胞の状態では100℃でも死にません。

好気性(酸素がある環境で活動する)で、酸素がないとほとんど活動しません。

耐塩性がないので、塩分が高いとほとんど活動しません。

カビ(青カビなど)

カビの胞子は、高温に対する耐熱性が強い傾向があります。

好気性(酸素がある環境で活動する)で、酸素がないとほとんど繁殖しません。

耐塩性がないので、塩分が高いとほとんど繁殖しません。

5.出来上がりの解説

白い粘りっけのある塊が味噌の表面に現れることがありますます。これは、産膜酵母の可能性が高いです。この菌は、耐塩性と好気性を持つのが特徴です。そのため、空気に触れている味噌の表面の一部に出て来ますが、毒性はありません。

詳しくは、https://marukawamiso.com/make-miso/sanmakukoubo.html を参照してください。

もし、産膜酵母ではなくカビか発生してしまったら、カビが発生している所から約1センチほど(深さ0.5-1cm)で取り除けば大丈夫です。

最後に、味噌の表面は水分量が少なく固くなっているので硬い部分を取り除きます。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません